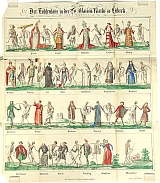

In La Chaise-Dieu erschien zum ersten Mal ein «Totentanz» als Gemälde, das war 1410. Der Lübecker Totentanz, auf den sich Christoph Cechs zur Uraufführung gebrachte Komposition „Totentanz-Fragmente“ bezieht, entstand 1463 unter dem Eindruck des schwarzen Todes, der Pest, in der Marienkirche zu Lübeck. Er bestand aus mittelniederdeutschen Reimversen und zugehörigen Bildern auf Leinwand und befand sich in der später nach ihm so benannten Totentanzkapelle, die als Beichthaus diente. Das Werk wird im allgemeinen Bernt Notke zugeschrieben und auf eine mittelniederländische Vorlage zurückgeführt. Der Fries erstreckte sich als fortlaufende Bilderwand oberhalb des Gestühls der Kapelle in einer Länge von fast 30 Metern und einer Höhe von zwei Metern. Er zeigte vor der Kulisse der Stadt Lübeck und der sie umgebenden Landschaft 24 (2 mal 12) Paare in Lebensgröße – jeweils eine Todesfigur und eine Standesfigur in hierarchischer Abfolge der Ständegesellschaft. In den Versen spricht jeweils die Person den Tod an. Dieser antwortet und wendet sich dann im letzten Vers seiner Antwort dem nächsten „Tanzpartner“ zu.

Über seine Beschäftigung mit dem Sujet „Tod“ und Totentanz gibt Cech im folgenden Gespräch Aufschluss. Biographisches: Christoph Cech, geb.1960 in Wien, wirkte nach und neben den Studien am Konservatorium der Stadt Wien seit 1977 als Mitbegründer, Pianist und Komponist in zahlreichen, im Spektrum des experimentellen Jazz angesiedelten Ensembles: NOUVELLE CUISINE BIGBAND, JUBILO ELF, STRIPED ROSES, Trio MONDAUTOS, Duo MÜTTER/CECH, CAMERATA OBSCURA, GIUFFRE ZONE Trio.

Seit 1996 ist er Mitbegründer und Leiter/Dirigent des im Bereich der zeitgenössischen Musik tätigen JANUS ENSEMBLES. Seit 1999 ist er Direktor des Instituts für Jazz und improvisierte Musik – JIM – an der Bruckneruniversität / Linz, 2004 erfolgte die Habilitation zum Universitätsprofessor im Fach „Jazzkomposition”. Neben Komposition und Lehrtätigkeit machte er ständig weitere kuratorische Tätigkeiten.

Christoph Cech: Ich hatte Manfred Michalke vom Wiener Integrationstheater schon einmal mit einer Komposition versorgt und ich kenne viele der Mitwirkenden schon von damals, heute sind auch wieder zwei Neue dabei, zwei Afghanen im Alter von 17 und 18 Jahren. Bernt Notke malte die Totentanz-Bilder im Mittelalter unter dem Eindruck der Pest, die weder vor den Ärmsten noch vor den gekrönten Häuptern Halt gemacht hat und der Maler konnte auf diese Weise, indem er den Tod sprechen ließ, Sozial- und Gesellschaftskritik üben. Er ließ alle Archetypen der damaligen Zeit Revue passieren, vom Papst, Kaiser bis zum kleinen Baby – es hat sie alle gemalt und daneben steht der tanzende Tod. Die Kaiserin sagt zum Beispiel „ich bin doch noch jung und du kommst jetzt, um mich zu holen und mir zu tanzen …“ und der Tod sagt ihr daraufhin „du bist eitel“. Zum Kaiser sagt er „du hast dich nicht um deine Leute gekümmert und deshalb tanzt du jetzt mit mir“. Auch die Kirchenmänner werden sehr radikal kritisiert – das Gemälde ist ja schließlich in einer Kirche gewesen. Ich hab das spannend gefunden, diese Ausflucht, überhaupt Kritik äußern zu dürfen – mit dem Tod. Ich habe versucht, eine Auswahl dieser Figuren mit ihren jetzigen Assoziationsmöglichkeiten zu versehen.

Kann man diese Bilder in Kopie heute noch sehen?

Bevor es im Krieg verbrannte, wurde es zigmal abgemalt – es war ein sehr berühmtes Gemälde, viele Leute sind extra nach Lübeck gefahren um es zu sehen, vielleicht auch um diese Texte zu lesen. Die Totentanz-Mode ist glaube ich im Spätmittelalter von Frankreich ausgegangen, es gab sehr viele Totentanz-Darstellungen, auch im süddeutschen Raum, in Basel, auch in Österreich. Ich bin dann bei der Lübecker Fassung geblieben.

Die Textauswahl – hast du auch andere Texturen verwendet?

Das war ein sehr schwieriges Unterfangen. Erstens ohnehin die Einheit von Komponist und Texter, zum zweiten der Umstand, sich in einem sehr kalten Winter heuer mit dem Tod beschäftigen zu wollen, drittens wollte ich kein Polit-Oratorium verfassen, das wäre mir zu oberflächlich. Kein skandierende Musik, die einem irgendwas in den Kopf hämmern will, ich wollte die intime Begegnung mit dem Sterben, aber auch eine Art Veränderung durch das Sterben, diesen intimen Raum wollte ich nicht verlassen. Ich habe dann im Zuge der Arbeit auch selbst Texte verfasst, habe auch viel im Internet recherchiert, auch Dialoge herauskopiert, die zum Thema gepasst haben und die ich zum Beispiel die Jugendlichen rezitieren lasse. Etwa am Modell der Kaiserin, die bei mir quasi als „Supermodel“ gedacht ist. Da geht es auch um Ernährungsgewohnheiten und unser grausames Schönheitsdiktat – da hat tatsächlich ein junges Mädchen ihre Maße ins Netz gestellt und gefragt, ob sie eine Modelkarriere anstreben kann damit. Und die anderen antworten, du musst soundsoviel Kilo abnehmen, du bist zu dick, du zu bist auch zu klein … Es ist eigentlich schauerlich, was sich die Jugendlichen da für einen Druck untereinander machen. Die Jugendlichen des Sprechchores rezitieren diese Zitate mit allen grammatikalischen Fehlern als Background, während die Solisten gleichzeitig alle Ernährungskrankheiten lexikalisch aufzählen. Ich habe auch zeitweise das drinnen, was ich „Improvisationsfenster“ nenne: ein Improvisationsfenster ist eine Notierung, wo die zeitliche Spanne nicht genau vorhersehbar ist und wo ich bei bestimmten Parametern quasi eine Klammer mache, während andere wieder frei sind. Mit anderen Passagen – aus dem lyrischen Bereich – bin ich doch quasi traditionell vorgegangen, habe das für die Solisten auskomponiert.

Ich steh dazu, aber auch dazu, dass mein Arbeiten doch ein organisches ist. Also: Aus den 12 ausgewählten Figuren sind letztlich elf geworden, den Bischof und den Papst habe ich doch unter …

… eine Haube …

unter „eine Haube“ vereint. Dazu kann ich aber stehen. Bei mir ist die Konstruktion schon ein wichtiger Angelpunkt um mich einer kompositorischen Aufgabe zu nähern. Es gibt auch den Tod der Konstruktion und Dekonstruktion. Wenn der Urwald das „Kristalline“ wieder frisst, finde ich, sind das musikalische Prozesse die ich sehr gern darstelle, daraus beziehe ich gerne Spannung. Aus den Übergängen eigentlich, das liebe ich sehr. Wenn sich etwas auflöst. Wenn plötzlich andere Elemente auftauchen und plötzlich die Regentschaft übernehmen. Wo sich das eine verabschiedet und das andere aufbaut.

Du hast in deiner Charakterisierung und verbalen Aufbereitung angegeben, dass auch die Musikgeschichte des Totentanzes eine wichtige Rolle spielt – von der einstimmigen „Dies irae“-Sequenz des Mittelalters über Liszt, Honegger oder dem evangelischen Kirchenmusiker Hugo Distler.

Ich habe mich auf das Dies irae beschränkt und auf den Text der Todesfuge von Paul Celan. Der stand im Exposee am Anfang, zu einem Zeitpunkt wo man noch gar nichts geschrieben hat. Aber in der Musikgeschichte habe ich mich anders bedient, nämlich in meiner eigenen. Ich habe dann versucht, Geschichten von mir zu finden, die sich explizit mit dem Thema beschäftigen und es hat mich erstaunt, wie viele das sind eigentlich. Ich habe mir einige Sachen herausgepickt, was die Arbeit nicht unbedingt einfacher gemacht hat, denn sich selbst neu zu arrangieren mit der dazu gehörigen Persönlichkeitsspaltung ist ja nicht so ohne. Ich habe etwas verwendet, das ich sehr lange beschäftigt hat und was in rudimentärer Weise die „generator“-Serie im Konzerthaus eröffnet hat – „Mosaik I“ – dieses Stück begleitetet mich seit damals. Es hat schon viele Metamorphosen erfahren und dieses jetzt ist wieder eine davon. Die musikalische Rahmenhandlung ist dieses Stück – da blitzen immer wieder Passagen von diesem Stück auf.

Lieber Christoph, du bist mir als Kritiker zuerst und sehr beeindruckend aufgefallen mit deinem Stefan Zweig-Musikdrama „Aus allen Blüten Bitternis“, ich konnte auch darüber schreiben. Wann war das noch …?

… mhm, das war 1996 im Dezember. Ich finde auch sehr interessant, dass du dieses Werk ansprichst, weil das in meinem Lebenswerk sehr wichtig war. Durch dieses Stück sind die Kollegen auf mich aufmerksam geworden und ich habe dann diese Tonsatz-Unterrichtsstelle an Konservatorium bekommen. Ich habe als Korrepetitor auch schon vorher gearbeitet, unter anderem am Reinhardt-Seminar, dann aber im Unterrichtsbereich bessere Stunden bekommen und von dieser Position aus bin ich dann nach Linz aufgebrochen, wo ich dann die Leitung des Jazz-Institutes übernommen habe. „Aus allen Blüten Bitternis“ war also letztlich sehr wichtig für meine pädagogische Karriere, es hat auch durch eine exzellente Pressearbeit relativ großes Aufsehen gemacht.

Wer hat das das produziert?

Das war die Wiener Kammeroper –

Ja richtig, und Stephan Bruckmeier hat inszeniert, das Janus Ensemble hat gespielt.

Das war auch so eine sonderbare Geschichte. Das Janus Ensemble ist kurz davor gegründet wurden, da wurde die Windoper „Monolog mit einem Schatten“ von Wolfgang Kubizek, der leider verstorben ist, im Konzerthaus uraufgeführt.

Das war mein Einstieg als Dirigent! Ich kann mich gut erinnern, dass ich da vor den Musikern stand und denen sagte „ich bin eigentlich kein Dirigent meine Lieben, der Wolfgang wollte, dass ich da den Taktstock schwinge … ich habe ein gutes Timing und ihr könnt euch an meine Hände ein wenig anhalten. Da haben die gelacht und gesagt, nana, du bist ein Dirigent, du hast ja keine andere Chance! Beim Proben hab ich immer mehr gemerkt was das heißt, habe irgendwie Lunte gerochen und immer mehr gesehen, das macht mir enorm Spaß und das tut es immer noch, ich liebe das eigentlich.

Von der Ausbildung her bist du zunächst Pianist gewesen.

Genau. Also das war die kindliche Begegnung mit den Tasten. Das Wiener Bürgerkindschicksal, ich bin ja in der Seilerstätte groß geworden, in unmittelbarer Nachbarschaft der wichtigsten Bildungsstätten, was Musik anbelangt. Ich hab in Schlapfen ins Konservatorium gehen können. Mit zwölf bin ich bereits aus dem reinen Interpretenzug ausgebrochen und hab angefangen zu „phantasieren“, wie meine Mutter immer sagte, also improvisiert und mir meinen Zugang zum Jazz erspielt.

Was bedeutet, dass du die „klassische“ Ausbildung hast wie man blöd sagt, aber dich auch zunehmend mit anderen Zugängen wie man Musik macht, beschäftigt hast. Nocheinmal Hausnummer Alcalay, aber auch den doch auch anders gelagerten Wolfgang Kubizek …

… die wir oft an einem und denselben Abend aufführten. Ich habe festgestellt, dass ich überhaupt keine Sehnsucht nach „Stallzugehörigkeit“ habe. Wenn mir etwas Neues begegnet, dann hinterlässt es einen Abdruck oder eben neben nicht. Ich bin neugierig, wie etwas gebaut ist und dann lerne ich darüber und verleibe es mir ein. Als Komponist und Musiker bin ich ein Produkt meiner permanenten Neugierde. Und das lass ich mir auch nicht nehmen, für manche Kollegen ist das oft schwer, bissl schwer verdaulich. Vor allem, wenn Kolleginnen und Kollegen extremere Positionen vertreten, tun sie sich schwer dem gegenüber was ich auch sonst noch mache und sind auch manchmal diesen Gebieten gegenüber sehr, total ablehnend. Ich bin oft sehr misstraurisch Dogmen gegenüber und kann auch dem neuen Musikbegriff, wie er traditioneller Weise im üblichen Konzertbetrieb gepflegt wird, nichts abgewinnen und versuch das ein bisschen aufzuweichen, ohne qualitative Kriterien aufweichen zu wollen.

Was den Dirigenten Cech schon sehr fasziniert ist der ornamentale Anteil an Partituren, welcher den Schwierigkeitsgrad den es braucht, um etwas zufriedenstellend aufzuführen bei weitem übersteigt. Ich kann dieser Quälerei von Musikern nichts abgewinnen – eine Partitur hat für mich auf möglichst ökonomische Weise, auf ökonomischste (ich sag extra den Superlativ) Weise den Gedanken des Erfinders zu transportieren. Alles was darüber hinausgeht ist eine Art lausbubenhaftes Imponiergehabe meiner Ansicht nach.

Gibst du deine Stücke auch aus der Hand, auch wenn du weißt, dass jemand etwas anderes draus machen könnte?

Damit hab’ ich überhaupt kein Problem. Das liegt ja an der Darstellung. Ich kann ein Stück von mir auch komplett neu organisieren. Wenn es mir wichtig ist, dass ein h auf der Klarinette auf bestimmte Art und Weise klingt, dann muss ich es halt dazuschreiben.

Wenn ich den Weg der traditionellen Notation nicht verlasse, dann nehme ich bewusst in Kauf, dass die Interpretation von den Interpreten gezeichnet wird. Ich sagte schon, bei mir sind Parameter wie im welchem Winkel eine Klarinette gehalten werden soll, nicht so wichtig. Wobei ich nicht verurteilen will, wenn jemand so „dicht“ komponiert. Hat der dann einen Interpreten, der das auch macht und zustande bringt, dann hat die Person Glück. Wenn dann aber ein Komponist im Nachhinein kommt, wenn wir ein Stück einstudiert haben – „das Tempo meine ich nicht so, was hast du dir da gedacht, das ist ja zu schnell, das kann man so nicht nur mehr spielen …“, dann werde ich wirklich böse und regiere grantig: warum schreibst du es dann so auf?

Noch einmal zu heute abend, es gibt auch improvisierte Passagen?

Weil ich bewusst zwei phantastische junge Improvisatoren ins Ensemble geholt habe, das sind Fabian Rucker (Sopransax, Altsax, Bassklarinette) und Mario Rom (Trompete). Ich finde es spannend und mag es sehr, wenn es nach langen Phasen dicht komponierter Musik dann plötzlich improvisatorische Durchführungen gibt.

Sind das Leute, die du aus Linz hast?

Die kenne ich beide aus Linz.

Wie ist die Situation dort? Linz war ja jetzt „Kulturhauptstadt“.

Einzelne Bestandteile des Kulturhauptstadtjahres sind durchaus aufgegangen meiner Ansicht nach. Das Workshopprinzip vor allem, anderes kann ich nicht so unterschreiben, es gab einen prinzipiellen Fehler, der in Graz auch schon passiert ist, dass man auf schnoddrige Art und Weise die regionale Szene ausgeklammert hat, anstatt sich zunächst zu bemühen, diese Formate aufzumachen, damit die das mittragen. Man hat die auch vor den Kopf gestoßen, sodass viele Künstler aus dem Großraum Linz – und da leben ja gar nicht so wenige, phantastische Musikerinnen und Musiker, dann sehr böse waren auf das Festival und es dann ignoriert haben.

Ich habe mir in Wien des Öfteren gedacht, warum sollte ich da jetzt wegen dem und dem hinfahren.

Du hast das registriert, dass sich das Festival zu wenig „gehypt“ hat. Und dass sie aufgrund diverser schwerfälligerer Kriterien für die Projekte viel zu spät mit der Detailplanung waren.

Und es kam auch zu schweren Betriebsunfällen. Etwa dass ein international namhafter Linzer Komponist – Bernhard Lang – und das Klangforum Wien plötzlich vor die Tatsache gestellt worden sind, dass man eine geplante und beauftragte Opernproduktion doch nicht machen kann, weil sie angeblich zu teuer wird.

Das ist natürlich ein Wahnsinn gewesen.

Wir brauchen das hier jetzt nicht noch einmal durchkauen.

Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Philipp Glass-Oper nicht weniger teuer gewesen ist.

Lieber Christoph Cech, nächstes Stichwort „Musik aktuell“ in Niederösterreich. Du bist Composer …

… Artist in residence – kurz „Air“ (lacht).

Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich versuche Veranstalter und Musiker dazu zu bringen darüber nachzudenken, wie man etwas neu machen und gestalten und dazu auch neues Publikum lukrieren kann. Das reicht jetzt natürlich von der Vermittlung von neuer Musik im Schulbereich bis zu kreativen Ansätzen, vielleicht einmal ein Konzert zu einer ungewohnten Zeit etwa in einem Kino um vier Uhr früh beginnen zu lassen – von vier bis zum Sonnenaufgang … Ich schätze solche ungewohnten Rahmen als Publikum durchaus. Es ist auch eine Kritik an Interpreten, die immer sagen, es engagiert mich niemand und keiner will mich, anstelle auch nur einen Millimeter von ihrer Position abzuweichen. Dass man sich Gedanken macht, was könnte ich selber beitragen, was könnte ich einem Veranstalter noch anbieten. Was gibt es in einem Ort noch für Räume, was gibt es da für Schulen, wie kann ich auf jemand zugehen. Ich habe auf diese Initiative von mir nicht nur positive Reaktionen bekommen. Mit uns als Künstlern wird eh dauernd getrickst seitens der Veranstalter und jetzt kommst du als Künstler auch noch daher, und sagst, wir sollen noch mehr nachdenken, uns noch mehr einfallen lassen … Macht nichts, es sind sehr schöne Sachen eingereicht worden. Ich bin in Niederösterreich jetzt auch in den Kunstsenat eingeladen worden und gemeinsam mit Richard Graf (von der INÖK) werden wir versuchen, in Niederösterreich Netzwerke aufzubauen – ein besseres Informationssystem über das Konzertgeschehen, auch Gedanken darüber, auch einmal ein neues Medium in Betrieb zu nehmen – ein Medium in dem wirklich auch kritisiert werden darf, wo Leute auch längere Artikel schreiben können, wo es zum Beispiel eine vierteljährliche tabellarische Übersicht über das gesamte Musikgeschehen mit Neuer Musik in Niederösterreich gibt und eben einige von diesen Konzerten noch besser recherchiert – aber mit wirklich guten Artikeln und Interviews, durchaus aber auch beinharte Kritik; weil etwa …In manchen Zeitungen wird oft eh nur alles belobhudelt und das x-te Gesangssternchen hochgejubelt, wo man ganz genau weiß, der Artikel ist halt von der Tonträgerindustrie gesponsert. Es schwebt uns ein kritisches unabhängiges Medium vor, auf einfachem Papier und kein Hochglanzmagazin, kein Tourismusaspekt. Das würde ich mir als Künstler wünschen.

Ja natürlich! Als Kritiker soll man seine Meinung sagen, sie aber auch versuchen zu argumentieren! Das sollte die niedergehende Zunft der Kritiker hochhalten. Der darf ja schreiben – in dem und dem Stück beißt sich etwas in der Musik ein bissl zu sehr fest.

Ich hab’ auch durchaus schlechte Kritiken nehmen können, auch von von mir künstlerisch durchaus wohlwollenden Leuten … Oft kann man (und haben wir in dem Fall) nachträglich noch intensiv darüber gesprochen. Es gab noch nie ein „Kulturgespräch“ in Niederösterreich explizit über Neue Musik und das soll zum Beispiel jetzt im Rahmen von „Musik aktuell“ passieren.

Und natürlich ist das von dir programmierte „Musik aktuell“ auch sonst interessant. Da gibt es etwa rythm tap dance und klassische Gitarre im Duo schon am 16. April in Ziersdorf, oder „Musik auf Schienen“ auf Draisinen in Asparn/ Zaya von Peter Herbert, dir und anderen, ein Wohnzimmerkonzert mit Musik von Cerha, Zykan, Raffaseder, Seierl u. a. (auch von dir) und dazu eine Jonke-Märchenlesung von Irene Suchy (etwa in Kilb am 23.4.), ein von Cordula Bösze konzipiertes Konzert mit Schwertsik als special guest und und und … (siehe Link „Musik aktuell“). Das sind ja Sachen, die im ach oft sehr segmentierten Wien so gar nicht passieren!

Aber wie gesagt, ich würde mich über ein Symposion mit Kulturgespräch freuen, wo die Spannung auch knistert, wo man sich nicht gegenseitig „abfeiert“.

[Unser Gespräch wurde off records noch lange weitergeführt – etwa über die Zukunft der ÖMZ, mica, INÖK, gute Solisten und Ensembles, über Kritik und das 20. Jahrhundert, Subventionen, Niederösterreich und warum man Jo Aichinger unverständlicherweise die „Kontraste“-Intendanz (seit 2003 immer im Oktober in Krems/Stein) entzogen hat, Oberösterreich, Wien …]

Zum Abschluss: Gibt es dich betreffend noch was Wichtiges, kommende Projekte etc.?

Na ja, dass ich das Gefühl habe in letzter Zeit, dass ich in der Vermittlung und beim Unterrichten schon sehr gefordert bin, auch mit Lehrern und in der Fortbildung, dass mir das einen sehr großen Spaß macht, dass ich da auch Aufträge habe, etwa vom Unterrichtsministerium über Vermittlung von Improvisation in der Altersgruppe der Zehn- bis Vierzehnjährigen. In Linz werde ich in vier Jahren fünfzehn Jahre Institutsleiter gewesen sein und möchte dann dort in die zweite Reihe gehen. Wir sind prächtig aufgestellt, mein „Vize“ ist der Peter Herbert. Es ist ein gutes Jazz-Institut, in dem Neue Musik und Komposition sehr thematisiert sind. Wir bringen ganz junge Musiker mit sehr hohem und offenem Niveau hervor und freuen uns, besonders, wenn die wo spielen wo ich noch nie gespielt habe.

Ein größeres Projekt von dir in nächster Zeit?

Ich bin eingeladen vom Brucknerfest, in St. Florian in Verbindung mit Bruckners Männerchören eine Verbindung zu Bruckners Bewunderung von ihm und dem Schubert-Fanatismus herzustellen. Das ist sehr spannend und dem widme ich mich als Nächstes.

Vielen Dank für’s Gespräch!