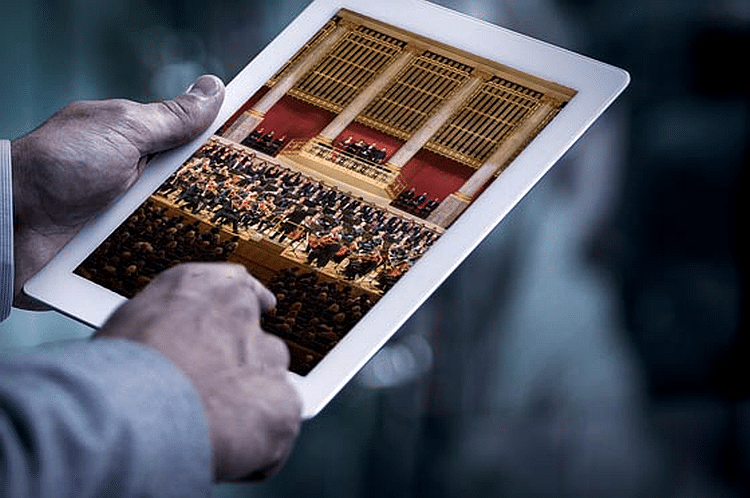

Der zweite Teil des neuen, im WIENER KONZERTHAUS veranstalteten Kultur-Talks versammelte eine Reihe hochkarätiger Gäste aus Kultur und Medien, um darüber zu diskutieren, inwiefern die Digitalisierung und die Revolutionierung der Musikindustrie Kultureinrichtungen näher an den Markt bringen und welche Chancen Institutionen wie das WIENER KONZERTHAUS in dieser neuen digitalen Welt für sich nutzen können.

Es diskutierten:

Richard Grasl, Kaufmännischer Direktor des ORF

Julia Lacherstorfer, Komponistin und Musikerin

Elisabeth Hakel, Kunst- und Kultursprecherin der SPÖ (i.V. des verhinderten Josef Ostermayer, Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien

)

Andreas Tschas, Co-Founder und CEO von Pionieers

Susana Zapke, Prorektorin der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Es moderierte:

Rainer Nowak, Chefredakteur und Herausgeber Die Presse

————————————————————————————————————-

Moderator Rainer Nowak strich in seinen Einleitungsworten heraus, wie Podiumsdiskussionen dieser Art üblicherweise abliefen: Die Geladenen beschwerten sich in einer ersten Runde darüber, wie sehr sich die Welt verändert habe und wie schrecklich das nicht sei. In einer zweiten Runde werde dann der Zweckoptimismus bemüht, nach dem Motto: „Alles wird gut“. Dieses Mal aber solle es, wenn es nach ihm ginge, anders ablaufen.

Das Anfangswort hatte Julia Lacherstorfer, die aus ihrer Sicht als schaffende Künstlerin den Status quo beleuchten sollte. Was bewege sie derzeit? „Das Streaming-Thema“, sagte Lacherstorfer. Das Dilemma diesbezüglich sei: „Einerseits sind Musikschaffende offen für neue Sachen, andererseits muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die aus Abrechnung erzielten Erlöse zu vernachlässigen sind.“ Aber jede Musikerin und jeder Musiker sei gleichzeitig auch selbst Konsumentin bzw. Konsument und als solche bzw. solcher schätze man den raschen Zugang und den schnellen Zugriff, der letztlich auch dem eigenen Wissen und somit der eigenen Komposition zugutekomme.

Das heiße also, die kollektive Selbstausbeutung, die in Musikerkreisen betrieben werde, mache auch noch Spaß, wollte Moderator Nowak wissen. Lacherstorfer relativierte: Schließlich verkaufe man nach wie vor auch physische Tonträger und spiele live. Davon lebe man. Noch immer.

Andreas Tschas schilderte anhand dreier Beispiele, wie schnell die technische Entwicklung im Musikbereich voranschreitet.

Beispiel Nummer eins: eine virtuelle Realitätsbrille, die er neulich ausprobieren durfte. Von 3-D-Aufnahmen aus einem Flüchtlingscamp könne man da direkt zu einem U2-Konzert switchen. Die Qualität der Aufnahmen und die gewählten Perspektiven seien atemberaubend gewesen. „Da braucht man nachher ein paar Minuten, um diese heftigen Eindrücke zu verarbeiten“, so Tschas.

Beispiel Nummer zwei: ein Kopfhörer, der laut Hersteller eine bessere Klangqualität bieten soll, als man sie live beim Konzert genießen kann. Und tatsächlich sei die Qualität beeindruckend gewesen.

Beispiel Nummer drei: neue Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, die es Computern bald ermöglichen, dass sie komponieren.

Richard Grasl machte sich eingangs Gedanken darüber, wie ein Unternehmen wie der ORF, das aus der alten Welt kommt, mit der Digitalisierung umgeht. Er formulierte es spitz: Mit einer Serie wie den Vorstadtweibern oder der Übertragung des Hahnenkammrennens könne man international nicht reüssieren. Das sei Fakt. Was also tun, um international mitzuspielen? Derzeit arbeite der ORF an einer Plattform für klassische Musik. Grundsätzlich, sagte Grasl, gehe es darum, ein Produkt zu kreieren, das die Kundin bzw. der Kunde kaufen können und für das es Remuneration gebe, die Künstlerinnen und Künstler also Geld verdienten. Ab Juni solle die Plattform online sein. Ab Juni also solle man von dort entgeltlich Konzerte und Opernaufführungen downloaden und streamen können. Der Erfolg von Opernaufführungen im Kino etwa, so Grasl, sei evident. Neulich sei er in München gewesen. Dort wollten in den letzten Wochen insgesamt 37.000 Besucherinnen und Besucher eine Aufführung aus der MET sehen. Ziehe man in Betracht, dass eine Karte nicht zum kinoüblichen Preis, sondern um 65 Euro gehandelt wurde, liege auf der Hand, wie viel Geld damit zu verdienen sei.

Elisabeth Hakel betonte den Spagat, den es politisch zwischen den Interessen der Künstlerinnen und Künstler und den Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten zu bewältigen gelte. Die gesetzliche Verankerung der Festplattenabgabe sei nicht mehr als ein Etappenerfolg. Zum Zeitpunkt ihrer Verabschiedung sei sie auch schon wieder veraltet, weil sie eigentlich schon vor zehn Jahren beschlossen hätte werden müssen. Heute gelte es schon wieder, ganz andere Herausforderungen anzunehmen. Eine österreichische Lösung reiche nicht. Man müsse europäisch denken. Zugleich sei es auch eine politische Aufgabe, den Leuten die Angst davor zu nehmen, durch technische Neuerungen Verluste zu erleiden. Die Digitalisierung sei ja auch eine Chance. Die Digitalisierung biete ja auch Chancen.

Dass in Umbruchphasen Panik aufkomme, sei nicht neu, sagte Susana Zapke. Schon Walter Benjamin habe sich anhand aufkommender medialer Massenphänomenen damit beschäftigt. Kunst sei immer schon mit Ritual und Kult verbunden gewesen, so Zapke. Das Artefakt allein sei zu wenig. „Die Leute gehen nicht in die Oper, um nur Musik zu hören. Auch das Ritual, die Gesellschaft wird gesucht.“ Wir wüssten allerdings nicht mehr, wo die Räume sind. „Sie sind diversifiziert und disloziert.“ Musik dringe in die intimsten Sphären ein. „Überall wird man perforiert.“ Dadurch verändere sich der Kunstbegriff, aber auch das Verhältnis zwischen Künstlerin bzw. Künstler und Publikum. Die immer wieder uns Spiel gebrachte „Demokratisierung“ sei ein äußerst ambivalenter Begriff. „Dahinter gibt es große machtpolitische Begehrlichkeiten und machtpolitische Komponenten.“

Grasl widersprach. Auf der neuen geplanten Plattform des ORF wolle man Abo-Konzerte aus dem Konzerthaus übertragen. Solch ein Abo könnten sich nun einmal nicht alle leisten. Deshalb sei das alles erst einmal positiv – im Sinne einer wirklichen Demokratisierung – zu bewerten. Das Digitale könne außerdem auch als Einstiegsdroge dienen. Es könne also sein, das jemand per Stream ein Konzert sieht und es dann beim nächsten Mal live erleben möchte, seinem Streaming-Erlebnis also ein Live-Erlebnis folgen lassen will. Was die Geschäftsmodelle anbelange, müsse einmal, und zwar ganz klar gesagt werden, dass es kein einziges Projekt gibt, das schwarze Zahlen schreibt.

Spotify: „Was dort nicht ist, existiert nicht.“

Wann die Musikerinnen und Musiker angefangen hätten, ihre Kunst zu verschenken, wollte Moderator Nowak wissen. „Wir machen es, ohne zu wissen, warum“, antwortete Lacherstorfer. Als Band habe man schon überlegt, ob man auf Spotify vorkommen will, ob man also das neue Album auf Spotify veröffentlichen will oder nicht. Interaktionsfähigkeit und Erreichbarkeit aber hätten den Ausschlag zugunsten einer Veröffentlichung gegeben. Das sei wichtiger gewesen als das Finanzielle. „Sonst ist man als Künstler nicht präsent.“ Nachsatz: „Was dort nicht ist, existiert auch nicht.“ Ausnahme seien die Alben des Labels ECM. Das sei es eine bewusste Entscheidung, auf Spotify nicht vorzukommen, und man wisse davon.

„War es früher denn wirklich so anders?“, wollte Nowak wissen.

Lacherstorfer erwiderte, sie könne das nicht beantworten, dazu fehle ihr einfach der Vergleich. Das Einzige, was ihr jetzt einfalle, was sich wirklich verändert habe, seien die Verkaufszahlen, die für die Erlangung einer Goldenen Schallplatte notwendig seien. Aufgrund der zurückgegangenen Verkaufszahlen sei auch die Anzahl der Goldenen Schallplatten stark gesunken.

Nowak gab zu bedenken, dass in der digitalen Welt oftmals, zuletzt durch Spotify, eine kurzfristige Monopolisierung stattfinde. Ein Riese diktiere die Marktbedingungen.

Tschas konstatierte, dass es 50 Prozent der aktuellen Jobs in zwanzig Jahren nicht mehr geben wird. Aber Prognosen wie diese und die damit verbundene Angst vor dem Jobverlust habe es aber doch schon immer gegeben, warf Rainer Nowak ein.

Ja, antwortete Tschas, aber die Frage sei, wer von den neuen Geschäftsmodellen profitiere.

„Eine Plattform, die selbst kein einziges Taxi besitzt, regelt das Taxi-Geschäft in New York. Eine Plattform, die selbst über kein einziges eigenes Bett verfügt, wird zur größten Konkurrenz der Hotellerie.“ Man müsse offen für Neues sein. Es bringe nichts, sich gegen neue Strömungen zu verschließen. Was Jobs, deren Vernichtung bzw. Ersatz durch neue anbelange, sei er optimistisch: „Es wird mehr Gewinner als Verlierer geben.“

Hakel pflichtete ihm bei: „Es werden neue Beruf entstehen.“ Was aber fehle, sei die Medienerziehung. Man könne nicht erwarten, dass Erwachsene, die teilweise selbst überfordert seien, das Wissen weitergeben, das notwendig wäre.

Diesbezüglich, meinte Tschas, seien die Geschwindigkeiten das Problem. Die Geschwindigkeiten und das, was einem dadurch abverlangt werde, bereiteten ihm die größten Sorgen.

Man könne sich nicht verschließen, sagte Zapke. Als Lehrende wisse sie die Vorteile, die die Neuen Medien mit sich brächten, zu schätzen. Früher habe man Lehrmittel bei zumeist schlecht gelaunten Bibliothekarinnen und Bibliothekaren ausborgen müssen, heute sei der Zugriff darauf ungleich leichter. Aber an der Universität selbst gibt es laut Zapke eine Konzentration auf zu wenige Bereiche: Klassik, Jazz, Pop, vielleicht ein wenig Metal. Aber darüber hinaus gebe es wenig Auseinandersetzung mit dem echten Underground und damit, was da an spannender neuer Musik entstehe. Man müsse mehr am Puls der Zeit sein, in den Underground vorstoßen. Es gelte, Türen zu öffnen und neue Professuren zu schaffen – ein Ansatz, dem auch Lacherstorfer als ehemalige Studentin sehr viel abgewinnen konnte. Sie habe sich ihren Weg selbst suchen und erarbeiten müssen, wogegen auch nichts einzuwenden sei. Ein breiteres Angebot aber, vor allem was experimentelle Zugänge anbelangte, hätte keinesfalls geschadet.

In die Diskussion schaltete sich dann auch Konzerthaus-Chef Matthias Naske ein. In der Gegenüberstellung von Liveerlebnis und den digitalen Möglichkeiten des Downloads und Streamings sei aus seiner Sicht vergessen worden, auf die Einzigartigkeit der Kommunikation zwischen Künstlerin bzw. Künstler und Publikum hinzuweisen. Eine digitale Spiegelung könne diese Besonderheit nie und nimmer ersetzen.

Grasl stimmte zu: Eine Plattform, wie sie der ORF plane, könne nur Zusatz- oder Alternativprojekt sein. Die Kommunikation betreffend wies er allerdings darauf hin, dass die Kommunikation auch via Internet funktioniert. Man denke nur an eine ZIB-2-Sendung mit Armin Wolf und Richard Lugner und die sich im Anschluss daran ergebende Diskussion um Krawattenhersteller und dergleichen mehr. Die Kommunikation sei, sagte Grasl, im Gegenteil manchmal sogar zu stark.

Nowak kam noch einmal auf die in Aussicht gestellte Möglichkeit zurück, dass Computer zukünftig tatsächlich ernst zu nehmende Musik komponieren können. Von Julia Lacherstorfer wollte er wissen, ob sie das für möglich hält. Diese differenzierte: Für möglich hielte sie das schon, aber sie schätze Musik vor allem als Spiegelung der dahinterstehenden Person mit ihren Charaktereigenschaften, die die Musik erkennen lasse. Das sei bei einer durch Computer entstandenen Partitur oder bei einem computergenerierten Song nicht der Fall.

Die Diskussion näherte sich wieder dem entscheidenden Punkt: Wie es politisch bzw. gesellschaftlich sichergestellt werden könne, dass Musikerinnen und Musiker für ihre Leistungen in ausreichendem Ausmaß entlohnt werden.

Hakel meinte, es gehe letztlich um Bekanntheit. Eine Band wie Seiler & Speer etwa sei anfangs nicht im Radio gespielt worden, sondern habe ihre Bekanntheit via YouTube erlangt. Mit YouTube sei zwar wenig bis kein Geld zu verdienen, aber das Geld verdiene man eben jetzt mit gut besuchten Livekonzerten.

Grasl führte ergänzend dazu an, dass es darum gehe, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Leistenden ermöglichten, über ein intaktes Urheberrecht und ebenso intakte Abrechnungsverantwortliche zu Geld zu kommen. Streaming, so wie es derzeit praktiziert werde, sei – um es mit einem plastischen Beispiel darzulegen – in etwa so, als werde durch eine Hintertür im Konzerthaus ständig Geld hinausgetragen. Es brauche klare Regeln, welcher Teil an Künstlerinnen und Künstler und welcher Teil an die Medien gehe.

Hakel stimmte dem zu. Es müsse ein Urheberrecht beschlossen werden, das modern sei. Die Festplattenabgabe, zu der man sich nun endlich nach langem Hin und Her durchgerungen habe, hätte man in Wahrheit schon vor zehn Jahren gebraucht. Was gänzlich fehle, sei ein Urhebervertragsrecht.

Aus dem Publikum kam die Anregung, die Plattformen seien zu mächtig geworden. Das Geld werde längst dort verdient, wo keine Leistung stattfinde. Lacherstorfer stimmte zu. Es müsse eine starke Interessenvertretung geben, die sich um die Abrechnung mit diesen Plattformen kümmern müsse. Es mache einen Unterschied, ob man Künstlerinnen und Künstler oder Hotels aushungere, meinte ein anderer Besucher. Auch Hoteliers seien Menschen, gab Moderator Nowak zu bedenken, und erntete dafür viele Lacher.

In der Schlussrunde wurden kurze abschließende Statements abgegeben.

Zapke möchte zwischen ganz unterschiedlichen Gruppen von Musikhörern unterschieden wissen. Ihre Kinder gingen nicht ins Konzerthaus, hörten aber mehr Musik als sie selbst. Dieser Allgegenwärtigkeit gelte es Rechnung zu tragen.

Grasl möchte festgehalten wissen, dass es noch kein Medium in der Geschichte geschafft hat, ein anderes gänzlich abzulösen bzw. zu verdrängen. Vinyl, die CD – das alles gebe es noch immer. Und so werde es auch weiter sein: Ein Nebeneinander unterschiedlichster Medien, die alle ihre Berechtigung, ihre spezifischen Qualitäten hätten. Wichtig sei nur, dass Geld für die Künstlerinnen und Künstler fließe, und zwar in angemessener Höhe.

Hakel gab zu bedenken, dass dabei sehr viele unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen sind. Das haben die jüngere Vergangenheit und die erfochtene Festplattenvergütung gezeigt. Deshalb sei sie skeptisch, dass die Politik die fairen Rahmenbedingungen herstellen kann. Die Alternative, nämlich es zu machen wie die Chinesen und den Zugang zu Google oder YouTube zu sperren, sei natürlich keine. Man dürfe sich Neuerungen nicht verschließen.

Das Schlusswort hatte die Musikerin: Julia Lacherstorfer beschwor die Anwesenden, weiterhin Konzerte zu besuchen und physische Tonträger zu kaufen. Musik sei zu wertvoll, um sie zu verschenken.

Markus Deisenberger

Links:

Wiener Konzerthaus