„Der Erfolg von Tosca damals war ein Unfall.“ So lautet das Statement von RUPERT HUBER, bekannt für besagtes Projekt Tosca zusammen mit dem DJ und Produzenten RICHARD DORFMEISTER, das den Vienna Sound der 90er Jahre entscheidend mitprägte. Abseits dieses Erfolgs entwickelte der Komponist und Pianist Musik im und für den Raum, bei der jeder Zuhörer mitspielt, und nennt sie Dimensionale oder Soziale Musik. RUPERT HUBER im Gespräch mit Sylvia Wendrock.

Woran arbeitest du gerade?

Rubert Huber: Im Moment läuft noch bis Ende des Jahres im Gasometer Oberhausen eine Installation, Das zerbrechliche Paradies. In diesem 100 Meter hohen und recht schmalen Gasturm hat die deutsche Raumfahrtsbehörde DLR eine riesige Kugel von mehr als 20 Metern Durchmesser als Abbild der Erde gehängt. Hall und Delay sind in diesem Raum riesig, bei 15 Sekunden habe ich abgebrochen, ihn zu messen – solche akustisch schwierigen Räume sind zunehmend zum Spezialgebiet für meine Musik geworden. Entstanden ist quasi eine Filmmusik zu einer riesigen Skulptur, die die Beobachtungen der Erde von Satelliten aus zeigen soll. Einerseits wird da in 15 Minuten Zeitraffer die Entwicklungsgeschichte der Welt abgebildet, andererseits auch die des Klimawandels. Man sieht Stromverbrauch, Erderwärmung und auch die Verkehrswege – ein wahnsinniges Netz, das da über der Welt liegt.

Ähnlich war eine Ausstellung der europäischen Raumfahrtsagentur ESA/ESRIN in Frascatti bei Rom: interaktive Tools waren Stationen mit Sound hinterlegt. Die deutsche Raumfahrtsagentur stellte dazu ein Höhenmodell aus.

Quasi eine Filmmusik zur Installation?

Rubert Huber: Ja, Filmmusik im Raum, mit speziellen räumlichen Gefühlen. In den letzten 15 Jahren richtete sich mein Fokus zunehmend auf Musik in Räumen, die hauptsächlich partizipativ oder interaktiv über Sensorik Installationen erzeugt, die musikalisch gedacht sind. Bei dieser Technik gibt es pro Station also eine Melodie oder längere musikalische Phrasen, die durch die Bewegung bzw. die Begegnung von Menschen ausgelöst werden. Diese Musik funktioniert folglich nur als Installation, ohne Aktivität der Menschen gäbe es nichts zu hören.

Im März 2020 erklang mit Music for the senses solche Musik auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten …

Rubert Huber: Ich hatte die Freude und Ehre, den Österreichischen Pavillon in Dubai bei der Expo mit eben dieser Technik bespielen zu dürfen. Zum ersten Mal hat eine solche Weltausstellung im arabischen Raum stattgefunden. Drei Räume, die nur dem Hörsinn gewidmet waren – es gab nichts zu sehen und nichts zum Sitzen. Ein Traum für mich, der auch gut angekommen ist. Im Gesamtkonzept sollte es um Elemente gehen, die in Österreich wichtig sind. Das war für mich zum einen Luft. Den Grundloop hab ich daher aus Kirchenorgeltönen einer alten Wallfahrtskirche in Rohrbach bei Berg in Oberösterreich gesetzt. Beim Spielen dieser Orgel hört man noch das Anblasen der Pfeifen. Daraus hab ich Akkorde so aufgebaut, dass sich die Räume drehen. In einer zweiten Sequenz ging es um Stahl, also Klaviersaiten. Und auf diesen Grundloop gab es dann einen Chor, Stahlgeräusche durch Perkussion usw. zur Orchestrierung. Da sich Massen von Menschen da durch bewegten, hat die Installation auch sehr gut funktioniert.

Es braucht also einen Anreiz für die Menschen, sich in dem Raum zu bewegen, um das Klangbild zu verändern?

Rubert Huber: Es gab einen musikalischen Grundloop, der durch die drei Räume wanderte und über spezielle Sensorik mit zusätzlichen Klängen, welche die Besucher auslösten, orchestriert wurde. Jeder Zuhörer kreiert so seine eigene individuelle Version dieser Musik. Das ist quasi der soziale Kontrapunkt. Wegen der häufigen Nachfrage, ob und wie man diese Musik mit nach Hause nehmen könnte, ist dann auf eigene Kosten eine limitierte CD davon entstanden. Global ist die CD ja noch immer als Tonträger gültig und stellt eben ein greifbares Objekt dar.

Hat diese Art, für den Raum zu komponieren, 2012 mit AIRPORT #1 SOUNDSCAPES für Flughäfen angefangen?

Rubert Huber: Ich bin immer auf zwei Beinen dahergekommen: das Installativ-Räumliche und natürlich das reine Musizieren. Einerseits braucht es natürlich eine gewisse Reifezeit, bis man als Künstler damit wirklich etwas zu sagen hat/sagen kann und eine eigene Vision, eigene Sonision hat. Andererseits ist das auch eine Funktion des Alters. Deswegen ging dieser Prozess recht langsam vonstatten und war auch immer von dem Tosca-Projekt überschattet, weil das als Stereo-Format auf jedem Gerät auf der ganzen Welt funktioniert. Die Airport #1 Soundscapes am Flughafen Wien waren eine Sonifizierung der Flugdaten vom Tower. Diese steuerten die Töne und konnten auf Liegen mit acht eingebauten Lautsprechern gehört werden. Das war auch sehr schön, wurde aber mit dem Wechsel des Managements dann alles zurückgebaut. Als Nebenschiene begann meine Soziale Musik 2006 mit dem Projekt Erinnerungswellen im Roten Turm in Halle an der Saale.

Für deine Musik im Raum bist du nicht verpartnert?

Rubert Huber: Ich bewege mich dort in diesem Spannungsfeld, mit den Ohren zu denken, aber in der Öffentlichkeit zu sein. Vorherrschend sind die Fragen: Wie erreiche ich die, die potenziell hören wollen? Wie schaffe ich es, nicht zu stören? Da ist kein Platz für Sprache.

Was spielst du in der Sozialen Musik?

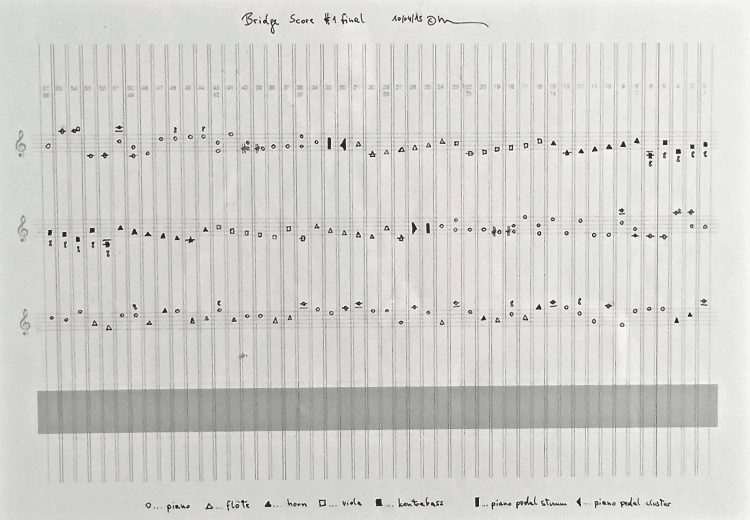

Rubert Huber: Da sie ja im (halb-)öffentlichen Raum, also in Passagen etc. stattfindet, habe ich begonnen, die Menschen dort zu interviewen und daraus dann Klänge gebaut. Oder bei anderen Installationen die Leute, die musizieren, gebeten, dass sie ein paar Töne einspielen. Im Konzernzentrum von SAP bei Waldorf gibt es eine bald 80 Meter lange Fußgängerbrücke zwischen den beiden Hauptgebäuden, wo seit 2014 bis heute meine Installation Building Bridges läuft. Da sind Sensoren und 60 Lautsprecher am Werk, für die das Betriebsorchester Töne von Kontrabass, Flöte usw. Töne eingespielt hat. Das war das erste Werk, bei dem es mir gelungen ist, nicht nur die Klänge von den Menschen einspielen, sondern das ganze Stück von ihnen steuern zu lassen. Von den Seiten gegenüber spielt es jeweils eine Melodie und ergibt einen Zusammenklang, man hört sich quasi näherkommen. Um den Störfaktor der Klänge im Arbeitsumfeld zu minimieren, hatte ich den Anschlag weggeschnitten, sodass ein gewisser Ambientsound entstand. Wenn sich zwei Personen dann wirklich treffen, kommt aber der Anschlag. Nach dieser Formel konstruiere ich seither Soziale räumliche (dimensionale?) Musik.

Ähnlich war auch Walking Music beim Erste Campus in Wien 2019 …

Rubert Huber: Ja, da hingen 24 Lautsprecher in 10 Metern Höhe mit jeweils einem Sensor. Aus baulichen Gründen mussten diese an Stahlseilen befestigt werden, sodass mir die Analogie zum Klavier natürlich aufschien, weswegen diese Installation dann auch mit Klavierklängen komponiert wurde. Dieser Raum war wirklich öffentlich, nämlich der Durchgang vom Hauptbahnhof zum D-Wagen und zum Schweizer Garten. Im Sommer vor Covid war da auch noch Begängnis. Ein sehr schönes Erlebnis, vollkommen ungefiltert: keine Security, keine Einschränkungen. Als dann Restaurants begannen, ihre Musik leiser oder gar ganz abzudrehen, kam ich auf den Höhepunkt meiner Freude.

„Es braucht einfach die menschliche Begegnung.“

Ist die soziale Gemeinschaft durch Bewegung aufeinander zu und voneinander weg abgebildet?

Mein Hintergrund ist, zu glauben, dass ein Mensch nicht allein leben kann. In der Stadt womöglich, weil da die Zusammenspiele und Abhängigkeiten anonymisiert sind. Aber ein Mensch allein am Mars kann nicht überleben. Der Mensch braucht andere Menschen, braucht die Begegnung, ob im Vorbeigehen oder miteinander redend und gut bekannt oder interviewend: Es braucht einfach die menschliche Begegnung. Ich schreibe also Huldigungen an Begegnungen, Begegnungssinfonien.

Das Experimentieren mit Mehrkanaligkeit hätte ja auch ganz andere Ausformungen erfahren können. Kommt die Idee des Raumklangs aus dem Clubkontext?

Rubert Huber: Nein, ich habe mich immer sehr stark mit Notation und ihrer Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschäftigt, war aber auch immer sehr an elektronischer Musik interessiert, die allerdings gar keiner Notation bedarf, um nachgespielt werden zu können. Als Musikstudent war ich sehr unglücklich mit den Lehrprozessen. Für eine Aufgabe stellte ich mir waagerecht die Achse der Zeit, vertikal die der Frequenz vor und ermittelte eine dritte Achse, nämlich die der Möglichkeit schräg dazwischen – und damit war ich im Raum. Die vorhin beschriebenen zwei Beine, auf denen ich aufgestellt bin, meinen also synchronisierte Musik und unsynchronisierte Musik.

Hinweis: Mit dem Abspielen des Videos laden sich sämtliche Cookies von YouTube.

Aber nicht zu verwechseln mit aleatorischer Musik, wo es um Zufallskombinationen geht?

Rubert Huber: Überhaupt nicht, denn jeder hat ja einen Grund, warum er gerade da entlang geht. Es sollte schon ein Schritt zur Weiterentwicklung von kompositorischem Denken sein. Und auch bei aleatorischer Musik geht es um den Komponisten, der das Stück kreiert und dabei den Zufall miteinbezieht. Bei der sozialen oder unsynchronisierten Musik formuliere ich ein Angebot, die Kombinationen erzeugen aber die Menschen, was durch ihre Begegnungen immer neue Zusammenspiele erzeugt, die statistisch gesehen nie gleich sein werden. Dadurch werde ich zu einem Angebotskomponisten. Und ich formuliere mein Angebot musikalisch so leise, dass es nicht als ein- bzw. aufdringlicher Appell missverstanden kann. Außerdem sollte es auch nicht gekennzeichnet sein.

Auch um diese Form von Wahrnehmung zu schulen?

Rubert Huber: Ich möchte nicht dozieren, propagiere aber schon sehr das Denken mit den Ohren. Augen fressen viel Speicher, sind sehr wortbezogen und hören überhaupt nicht. Das Hören geschieht schon viel früher, im Embryonalstadium. Die Welt wäre friedlicher und sicherer, wenn die Ohren mehr zu sagen hätten.

Mit deinen Werken bereitest du dir also das Glück, ein kleines Stück der Welt so zu gestalten, wie sie dir gefällt.

Rubert Huber: Das ist wirklich nahe am Traum. Ich bin ja eher scheu, durch die Pandemie jetzt besonders, aber ab und an setz ich mich inkognito in meine Installationen rein. Dabei hab ich herausgefunden, dass unabhängig davon, wieviele Menschen sie passieren – es geht hier nicht um die Hörerzahl – ungefähr ein Zehntel der Leute bewusst wahrnehmen, horchen und staunen und von diesen zehn Prozent höchstens die Hälfte dann anfängt, damit zu spielen, den Raum zu erkunden, die Wände zu ertasten. Dann entsteht ein ganz anderes Umweltbewusstsein, eine ganz andere Sinnlichkeit. Das waren immer sehr schöne Momente. Die anderen achtzig Prozent sind dann aber immerhin ein Beleg dafür, dass meine Musik eben keine akustische Verschmutzung darstellt.

Das Klavier spielt aber eine tragende Rolle in deinem musikalischen Denken?

Rubert Huber: Meine Eltern waren zwar kulturell, aber nicht sonderlich musikalisch interessiert. Dadurch hab ich keine musikalische Früherziehung genossen, sondern im Alter von acht bis zehn Jahren betteln müssen, ein Klavier zu bekommen. Nach einem Jahr Fingertraining bemerkte ich, dass mir die Klangerkundung dabei am meisten taugte. Also wurde ich Komponist.

Welchen Komponisten begleiteten damals deine musikalische Entwicklung?

Rubert Huber: Mir hat klassische Musik immer gefallen, Stockhausens Gesang der Jünglinge zum Beispiel, und natürlich die Beatles aus dem Radio. Ende der Siebziger traf ja Westliches noch mit einiger Verzögerung auf uns. Damals konnte man ab und zu sogar der Neuen Deutschen Welle im Radio begegnen, Deutsch Amerikanische Freundschaft zum Beispiel. Ich war hingerissen von der Aufbruchsstimmung und Musik mit deutschen Texten jenseits von Schlager und Co. Cage und Schönberg haben mich vor allem als Schriftsteller oder Interviewgeber fasziniert und natürlich Feldman durch seine Musik mit extremer Länge.

Du hast dich auch dem klassischen Lied zugewandt?

Rubert Huber: Naja, ich sitze nicht mit der Gitarre und schreibe Songs, aber ich produziere gern architektonische Lieder, inspiriert durch die Zusammenarbeit mit anderen Musikern wie Chris Eckman das Projekt L/O/N/G oder mit Antye Greie.

Das war Ausweg. Da habt ihr 2012 schon so gearbeitet, wie es die pandemische Situation jetzt erforderte: Files, die hin- und hergeschickt und zu einem Song zusammengestrickt wurden.

Rubert Huber: Genau, das war reines Filesharing damals. Leider hat sich die Zusammenarbeit ein bisschen verlaufen, weil wir danach ein ganzes Tosca-Album nur mit Songs produziert haben und ich meinen Fokus wieder mehr auf die räumliche Musik lenken wollte.

Hinweis: Mit dem Abspielen des Videos laden sich sämtliche Cookies von YouTube.

Am 27. Mai bringt ihr euer 18. Album Osam raus, wenn man alle Remixe mitzählt. Ist das ein Produkt aus zwei Jahren Pandemie?

Rubert Huber: Nein. Tosca braucht meist sehr lang, da wir zwei komplett eigenständige künstlerische Leben leben, Richard Dorfmeister in Zürich, ich in Wien. Eine Regel bei Tosca ist, immer im selben Raum, im Moment zu produzieren, was bedeutet, dass es kein Filesharing gibt. Nur so erhalten wir uns den Spaß, sonst bräuchten wir nicht zusammenzuarbeiten. Nach dem vorhergehenden Album Going, going, going 2017 hatten wir schon ein halbes Jahr im Vorlauf, also Ende 2016, zu produzieren begonnen. Das Material war also vor Ausbruch der Pandemie bereits fertig, wir wollten es nur noch zusammen mischen und wurden von Covid19 abgehalten. Osam ist also ein Tagebuchmosaik aus der Zeit davor, im Umgang mit der Pandemie ist es nur gemischt worden.

Hat sich die Pandemie in deine Arbeit eingeschrieben, hat sie Spuren bei dir hinterlassen?

Rubert Huber: Keiner von uns kann das im jetzigen Moment absehen, es ist ja noch nicht vorbei. Es gab teilweise schlimme, aber auch schöne Sachen. In meinem Beruf ist es beispielsweise eher selten, dass ich mit den Kindern zu Abend esse. Es ist bis dato auch keiner von uns daran gestorben. Ich habe keinerlei Erkenntnisse daraus und denke, das Virus kommt direkt aus der Hölle, wo auch immer diese ist. Das Ganze ist ein absolutes Unglück.

Es gibt ja auch Schaffenskrisen bis Depressionen bei Künstlern als Folgen dieser Gegenwart …

Rubert Huber: Als Kur gegen die Hoffnungslosigkeit und Depression hab ich jeden Tag eine Skizze gemacht, verfolgte aber nie die Idee, das zum Inhalt eines Albums oder Projektes werden zu lassen. Das liegt jetzt irgendwo herum und muss sich erst einmal setzen. Meine Projekte im öffentlichen Raum haben ja so wahnsinnig lange Vorlaufzeiten, dadurch hatte ich Aufträge, deren Finalisierung dann eben verschoben worden ist. Das wirkte auch sinnstiftend und war für mich natürlich ein Glück. Aber Frontrow Seat ist quasi ein Pandemiestück, eine Art Selbstvorstellung der beteiligten Künstler für ein Projekt der Kulturstiftung AVLCF Graz, dass sich noch im Werden befindet.

Hast du noch andere Projekte im Ausblick?

Rubert Huber: Nein, der Krieg hat alle internationalen Anfragen, auch von Institutionen, zum Canceln gebracht. Für mich wird es also jetzt ernst.

Betrachtet man Klang, Raum und die dazugehörige Experimentalsituation landet man wahrscheinlich bei Sounddesign oder Medienkunst. Verortest du dich da?

Rubert Huber: Wirklich geprägt haben mich Christo und Bill Fontana. Als ich in der Jury der Ars Electronica saß, durfte ich Bill Fontana einmal einen Preis verleihen und ihn persönlich kennenlernen. The Gates von Christo im Central Park New Yorks haben mich unglaublich berührt. Orangefarbene Portale über den Rosenstöcken, zwischen denen orange Vorhänge wehten. Unfassbar poetisch. Genau das möchte ich mit Musik versuchen zu erzeugen.

Das ruft nach Film- oder Bühnenmusik …

Rubert Huber: Ich schreibe sehr gern Dokumentarfilmmusik. Meistens etwas komplexere Themen. Zum Beispiel Freuds lost neighbours über die arisierten Wohnungen in Wien. Oder vor fünf Jahren Auf Ediths Spuren – Tracking Edith über die Fotografin und sowjetische Spionin Edith Tudor-Hart. Das war eine schöne Arbeit, weil die Musik sehr viel zu tun hatte, es gibt ja keine Filmaufnahmen von ihr als Spionin. Bühnenmusik beschränkt sich eher auf Tanztheater.

Interaktive Installationen finden sich ja vor allem im visuellen Bereich, den Raum partizipativ zu gestalten, zu verändern …

Rubert Huber: Mir geht es um die Musik und die Sinfonisierung der Begegnung. Technisch ist das natürlich längst möglich, mittels Sensoren auf Bewegung zu reagieren, mittlerweile ist solche Technik sogar ziemlich erschwinglich und relativ einfach zu programmieren, sodass sie als ein gutes Werkzeug genutzt werden kann und es möglich ist, solch ein Sinfonie-Instrument zu bauen.

Deine Timeline beginnt mit Radiokompositionen und Radiokunst. Wie kamst du zu diesem Medium?

Rubert Huber: Radio hab ich immer gern gehört, vor allem Features und experimentelle Sachen, als Kind schon. 1993 konnte ich dann beim ORF Kunstradio vor einer größeren Öffentlichkeit agieren. Im Radio geschehen Aufführung und Rezipienz genau im gleichen Moment vor einer unbekannten Zuhörerschaft, beim Tonträger dagegen immer zeitversetzt. Gleich einer Bühnensituation: ich mit geschlossenen Augen und das Publikum nicht in einem Raum, sondern in fünfhunderten. So entwickelte sich eine wirklich intensive künstlerische Beziehung, für die über die Jahre eine Menge Stücke entstanden sind. Dort bin ich auch Gerfried Stocker und Horst Hörtner begegnet, mit deren Leitung der Ars Electronica sich diese Art von kuratorischem Zugang natürlich enorm vervielfältigt hat.

Notierst du oder ist Komponieren für dich eher ein Aufnehmen?

Rubert Huber: Ich notiere, weil die Musik dadurch klarer wird. In der Umsetzung wird dann aufgenommen. Ich arbeite so viel allein, dass die Partitur fast schon zum Gesprächspartner wird. Nur Files am Computer zu sehen oder im Ohr zu hören, ist mir dann zu wenig.

Klangmoorschopfe war ein Projekt in der Schweiz. Was verbirgt sich hinter diesem schön klingenden Titel?

Rubert Huber: Der Kontrabassist Patrick Kessler hatte mich für die erste Ausgabe dieses Festivals in Geiss, nahe der Grenze zu Vorarlberg, angefragt. Dort befindet sich ein Hochmoor mit original Holzstadln, in denen tatsächlich Installationen stattfinden durften. Das wirklich Hervorragende dort war, komplett ohne irgendeinen Kontext zu sein. Nichtsahnende Wanderer schauten neugierig herein und bekamen dann eben etwas zu hören.

War die Natur dafür die Klangquelle bzw. arbeitest du auch mit Fieldrecordings?

Rubert Huber: Aufgenommen hab ich schon immer, das hat sich aufgrund der Routine nur zunehmend auf Momente verschärft. Auch bei den Tosca-Sessions begegnen uns immer wieder andersartige Sounds, wenn beispielsweise die Fingernägel auf Kaffeetassen treffen. Das hat für mich aber weniger mit Naturbezug als vielmehr mit sozialen Begegnungssituationen zu tun.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

++++